【資料圖】

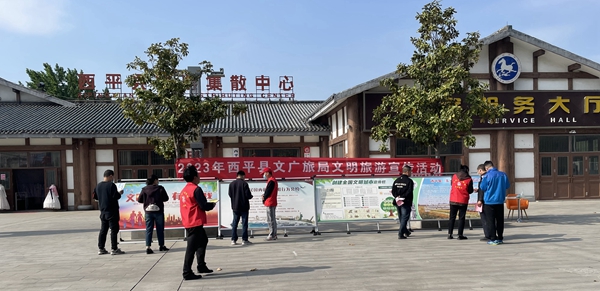

【資料圖】

陜塬地坑院

在河南省三門(mén)峽市陜州區(qū),自東向西有東凡塬、張村塬、張汴塬等塬,其中的張汴塬,史稱陜塬。在陜塬上,有一種古老而獨(dú)特的民居形式--地坑院,亦稱天井窯院,當(dāng)?shù)厝私兴暗馗G窯”。

“上山不見(jiàn)山,入村不見(jiàn)村。平地起炊煙,聞聲不見(jiàn)人。”這是地坑院的真實(shí)寫(xiě)照。作為黃土高原地區(qū)獨(dú)特的地下古民居建筑,地坑院有“地平線下古村落,民居史上活化石”之稱。

陜州黃土層堆積深厚,一般在50-150米,土質(zhì)結(jié)構(gòu)十分緊密,有抗壓、抗震、抗堿作用,鑿?fù)诘母G洞堅(jiān)固耐用。當(dāng)?shù)馗G齡最高的地坑院已有200余年歷史,至今仍有人居住。此外,這里地下水位較低,一般在30米以下,這為“地下挖坑,四壁鑿洞”的地坑院的形成,提供了得天獨(dú)厚的條件。

我來(lái)到的這處地坑院被茂密、高大的樹(shù)木掩映著,天井深達(dá)6米。當(dāng)初,人們先開(kāi)挖出10余米見(jiàn)方的地坑,而后在地坑的四壁開(kāi)挖窯洞。窯洞高3米左右、寬4米左右、深約10米,窯洞兩米以下的墻壁垂直建造,兩米以上至頂端則為圓拱形。一個(gè)地坑最多可挖出10多個(gè)窯洞,將其中一孔窯洞鑿穿,修建階梯形甬道斜通向地面,這便是出入的通道,稱為門(mén)洞。在門(mén)洞一側(cè)挖一拐窯,再繼續(xù)向下深挖二三十米,一眼水井就打好了,加裝上一把轆轤汲水,飲水問(wèn)題迎刃而解。

沿著幽深的門(mén)洞進(jìn)入地坑院,給人一種別有洞天之感。站在院落抬頭張望,天空高遠(yuǎn),白云飄浮,偶有鳥(niǎo)兒飛過(guò),留下清脆的叫聲。地坑院具有堅(jiān)固耐用、冬暖夏涼、擋風(fēng)隔音、防震抗震的特點(diǎn),冬季窯內(nèi)溫度在10℃以上,夏天保持在20℃左右,人們稱它是“天然空調(diào),恒溫住宅”。

在地坑院里種植花草樹(shù)木,是當(dāng)?shù)厝思业囊淮笾v究。每戶人家的庭院中央都種有果樹(shù),夏天,人們?cè)跇?shù)下乘涼、休憩;秋季,新鮮可口的果實(shí)可讓人們一飽口福。當(dāng)?shù)赜忻裰V道:“前梨樹(shù),后榆樹(shù),當(dāng)院栽棵石榴樹(shù)。”“梨”與“利”同音,榆樹(shù)被稱為金錢(qián)樹(shù),石榴多籽,取多子多福之意,表達(dá)的皆是人們的美好期望。門(mén)洞旁栽一棵大槐樹(shù),謂之“千年松柏,萬(wàn)年古槐”,寓意幸福安康。正值花開(kāi)時(shí)節(jié),地坑院內(nèi)花團(tuán)錦簇,頗有嫻靜、清新的農(nóng)家情調(diào),讓人心情格外舒暢。

在地坑院村落,映入眼簾的還有金黃的玉米串、火紅的辣椒串、粉紅的紅薯串、潔白的大蒜辮子……這些莊戶人家豐收的色彩,在藍(lán)天白云的映襯下格外鮮艷奪目。

作為陜塬先民居住文化的獨(dú)特符號(hào),地坑院這種窯洞式民居蘊(yùn)藏著濃厚的文化積淀和豐實(shí)的文化內(nèi)涵。據(jù)考證,早在4000多年前的軒轅黃帝時(shí)期,陜塬先民們就已經(jīng)掘地穴居。地坑院是先民智慧的結(jié)晶,至今仍散發(fā)著迷人的古韻,置身其中,仿佛跨越數(shù)千年的時(shí)光。它們靜謐、祥和、雋永,如一部史書(shū),細(xì)細(xì)品讀,韻味綿長(zhǎng)。

關(guān)鍵詞:

營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示信息

營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示信息